Notas sueltas (e incompletas) sobre Drácula, de Bram Stoker

NOTAS

Alejandro Baravalle

7 min read

Drácula: notas de relectura (INCOMPLETAS)

30/1: Ayer empecé mi primera relectura completa de Drácula. Mi primera-primera (sic) vez con el conde, hace ya demasiados años, fue con una edición bastante mediocre. Recuerdo que el prólogo destacaba unas declaraciones en las que Fidel Castro aseguraba haber sentido miedo leyendo la novela. Detalles de color aparte, esta edición venía con un fallo insalvable: a partir de cierta página empezaban a repetirse páginas anteriores en lugar de las que correspondían a ese momento de la trama. Quiero decir: donde correspondía (pongamos por caso) la página 300 se repetía la 200. Así durante unas treinta o cuarenta páginas, hasta que volvía a la normalidad (supongamos) en la página 350. Pero yo nunca iba a enterarme, al menos no por esa edición, de qué había escrito Stoker en esas cincuenta páginas repetidas. Así que para salvar la lectura debí recurrir a un pdf, en aquel entonces no tan fácil de conseguir, y leerlo en la pc.

Aunque quizás estoy mintiendo, porque esa tampoco fue mi primera-primera vez con el conde. A Drácula, al igual que la mayoría, lo conocí antes, por el cine. Estaba bastante familiarizado con la versión de 1979 protagonizada por Frank Langella, cuando era chico la pasaban seguido por tv. Me resultaba algo ridícula, aunque no tanto como la de Lugosi, que nunca la había visto completa ni falta me hacía: el Drácula de la Universal no tenía nada que ofrecerme en comparación con Fright Night o Lost Boys, películas vampíricas de los ochenta que me habían encantado.

Antes de juzgarme desidioso, piensen que estoy hablando de principios de los noventa. Internet era un alarido de gallina acogotada que salía por el modem y tus padres insultándote porque necesitaban usar el teléfono y vos diciéndoles que ya terminabas con tu investigación para el trabajo de Biología mientras mirabas el monitor y la foto de Pamela Anderson no terminaba de descargarse nunca. La pubertad, antes de la banda ancha, era muy difícil. Uno, cual vampiro cazador, tenía que ganarse sus satisfacciones.

En fin, que todo cambió con el Drácula de Coppola. Romántico, bestial, y en general admirado, si bien se ganó también sus detractores. Yo no había leído la novela y me creí, como el joven inocente que era (fotos de Pamela Anderson aparte) aquello de “Bram Stoker's Dracula”, que venía a decir que sí, que es ya, que es ahora, que sí se puede, que esta es la transposición más fiel de la novela epistolar escrita a finales del siglo XIX.

Y, según como uno lo considerara, era una versión bastante fiel. Salvo por un enorme detalle que lo cambiaba todo, incluso la forma de interpretar los hechos que se habían adaptado con reverente precisión. Ese detalle era la historia de amor entre Drácula y Mina.

De eso mi di cuenta cuando leí la novela por primera vez, en esa edición mediocre, con la anécdota de Fidel Castro y las páginas defectuosas.

Pasaron años, y releí muchas veces ciertas zonas de la novela, pero nunca emprendí una relectura rigurosa, si me disculpan el exceso de erres. Nunca, hasta ahora.

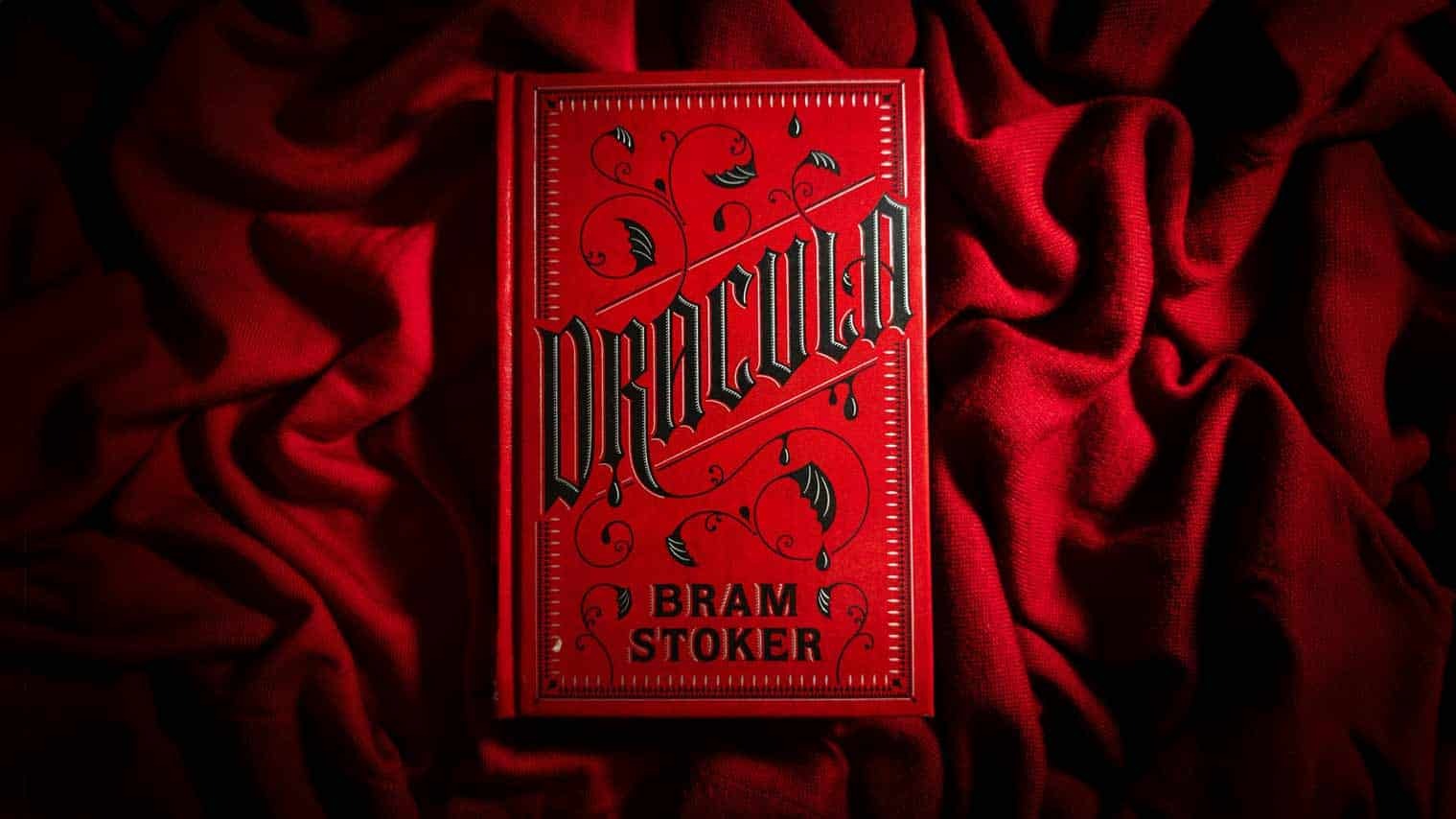

Hace un par de años me había agenciado la maravillosa edición de Valdemar, con anotaciones y “extras” de todo tipo (el traductor y anotador es Oscar Palmer). Esa adquisición era un compromiso conmigo mismo: iba a releer Drácula.

Creí que me iba a aburrir por el simple hecho de enfrentarme a una historia que me habían contado mil veces, bien o mal. Hacía menos de un mes desde la última vez, en el Nosferatu de Heggers. Y, sin embargo, estoy embelesado como una quinceañera después de su primera mordida.

La novela de Stoker no ha envejecido (evitaré los paralelismos fáciles con el inmortal conde). La atmósfera, el ritmo sin prisa y sin pausa, el detalle casi enfermizo con el que Harker detalla lo que comió; el modo en que Stoker justifica, más de una vez, que sus personajes lo escriban todo; una interesante opinión de Lucy sobre los vínculos entre hombres y mujeres; detalles como ciertos errores de Stoker que señala Palmer. Por ejemplo, en determinado momento Harker, ya convencido de los poderes sobrenaturales del conde, se llama la atención a sí mismo sobre la circunstancia de que Drácula nunca aparece de día. Sin embargo, el conde sí aparece una vez a darle los buenos días, en la famosa escena en que Harker se afeita y no ve su reflejo.

Es interesante recordar, o enterarse de (saber es recordar, decía Platón) que el conde jamás dice la frase “Nunca bebo...vino”. Esa fue una improvisación de Lugosi, con puntos suspensivos y todo, que retomaron otras adaptaciones.

Hablando de adaptaciones, en cierto momento me di cuenta de que no estaba leyendo Drácula como “La novela original, la que lo empezó todo”, sino como a una de las tantas versiones del personaje. Y es que, a estas alturas, Drácula es mucho más que la excelente novela que le dio vida (sí, vida al no-muerto, mal chiste). Y es imposible releer Drácula sin pensar en las mejores versiones cinematográficas, incluyendo la de su sosías Nosferatu.

Lo que puedo decir, entonces, que esta versión me está encantando, o más bien volviendo a encantar. Incluye la escena del conde reptando por el castillo, que yo erroneamente creía que era un añadido de Coppola. Este Drácula, eso sí lo recordaba, es pelado, viejo, pálido, con largas manos que terminan en uñas afiladas, cejas gruesas y un mostacho blanco. Si mezcláramos al Drácula de Gary Oldman y al reciente Nosferatu de Bill Scargard tendríamos más o menos la versión de la novela. Aunque la fidelidad, o al menos ese tipo de fidelidad (una fidelidad, digamos, cosmética) a mí me importa muy poco.

El viaje de Harker a Transilvania, el misterioso cochero (que es el propio conde, aunque Harker todavía no lo sabe), las luces azules que se ven a lo lejos, la célebre recepción: “Entre libremente y por su propia voluntad y deje algo de la felicidad que trae” (aunque en esta edición la frase se traduce de forma menos melodiosa, menos poderosa), el modo en que Harker va tomando consciencia, primero, de que Drácula no es un ser humano común y corriente, y, después, de que no es un ser humano, y de que él no es su invitado sino su prisionero... Todo eso resulta tan hipnótico para mí hoy, con tantas películas y libros de terror encima, como lo habrá sido para los lectores contemporáneos a la publicación de la novela. Stoker escribe muy bien: lejos de los excesos de Hofmann pero también de la ironía indolente del gran M.R James.

Harker mira por la ventana del castillo ese paisaje negro, ese mundo desconocido y desaforado que evoca libertad, pero que a la vez no es más que una extensión del castillo, una extensión de su cárcel, y yo me desespero con él, aunque sepa que va a terminar escapando, porque también sé que nunca volverá a ser el mismo. Parafraseando a Shirley Jackson, y más allá del final feliz de la novela, Harker siempre ha vivido en el castillo.

Y me quedan tantas cosas por decir... Insinuaciones muy sutiles de que el conde ha abusado sexualmente de Harker, y que el anotador del libro nos revela con suspicacia. La tremenda escena de las novias, que acá no se llaman "novias" sino “hermanas”, y que probablemente, anota Palmer, remiten a las brujas de MacBeth. Por cierto, Stoker, o en este caso Harker, se la pasa citando a Shakespeare, uno de los tantos detalles que no recordaba. Otros los recordaba a medias, o de modo vago y general. Recordaba (sabía) que Stoker mencionaba la más moderna tecnología de su tiempo, precisamente para oponerla al arcaico y salvaje mundo del conde. No recordaba que Harker llegaba a retratar la Abadía de Carfax con una cámara Kodak, de las primeras que generaban resultados competentes incluso en manos de aficionados.

31/1: Ayer no pude leer demasiado, aunque llegué a la parte en que aparece Van Helsing. Según el anotador de esta edición, Van Helsing es mucho más “civilizado” en las escenas narradas por el doctor Seward, y su manera de hablar se adecúa más al resto de los personajes y a su estatus de respetado académico. Esta es otra sutileza de Stoker. Cuando un creador le lega al mundo un personaje incombustible, a menudo tendemos a olvidarnos de sus virtudes narrativas y estilísticas.

Van Helsgin, y el propio Seward, han visto las marcas en la gargante de Lucy. Van Helsing parece ya saber a qué se deben, aunque todavía no lo quiere decir. Como todo buen sacerdote, le pide a Seward que de momento se guarde sus preguntas, que tenga fe en él. Las cejas de Van Helsing, se nos dice, son abundantes y tienden a juntarse entre sí. El anotador resalta ese parecido físico con el enemigo, Drácula.

2/2: Cada vez mejor. No recordaba que Lucy se convertía en “La dama hermosa”, una depredadora (o más bien una lenta y sutil “drenadora”) de niños.

Hay muchas visitas al cementerio por parte de Van Helsing y los tres pretendientes (uno de ellos, exmarido) de Lucy. En las versiones cinematográficas, con muy buen tino, se suelen resumir esas visitas en una. La literatura tolera ciertas redundancias que el cine no.

Lejos de la pelirroja de Coppola, la Lucy “virginal” es rubia, y la Lucy vampírica es morena. ¿Cancelamos a Stoker por supremacismo?

Muchos sabran que la palabra “Nosferatu” aparece en la novela. La menciona Van Helsing: así los llaman, aclara, en europa del Este. Bastantes páginas después la vuelve a mencionar.

Drácula tiene la fuerza de veinte hombres.

Si bien terminé de releer la novela, en este punto dejé de escribir el diario. Pero no se lamenten por eso. Lean (o relean) Drácula.